あなたは、

- 蝦夷討伐の流れを整理したい

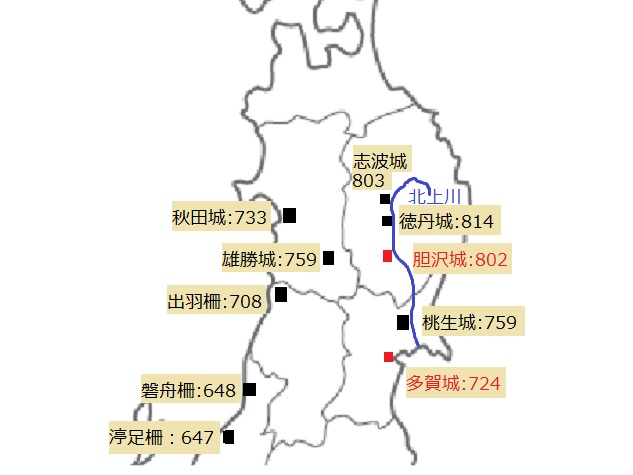

- 東北の城柵が作られた場所や順序を知りたい

- 中央政権と東北経営を関連付けて理解したい

このようにお考えではありませんか?

古代東北では蝦夷を討伐するために次々と城柵が作れらました。読み方も難しいし場所もあちこちしていて混乱しがち。教科書でも時代ごとにまとめられていますが、情報が分断されていてかえって混乱しやすいです。蝦夷討伐だけでまとめておきたいですよね。

お任せください。この記事では歴史能力検定日本史1級所持者である夏太郎が地図と年表を交えつつ蝦夷討伐の流れを説明します。朝廷の思惑も絡めることで東北の情勢を思い出しやすい内容になっていると自負しています。

結論をお伝えすると

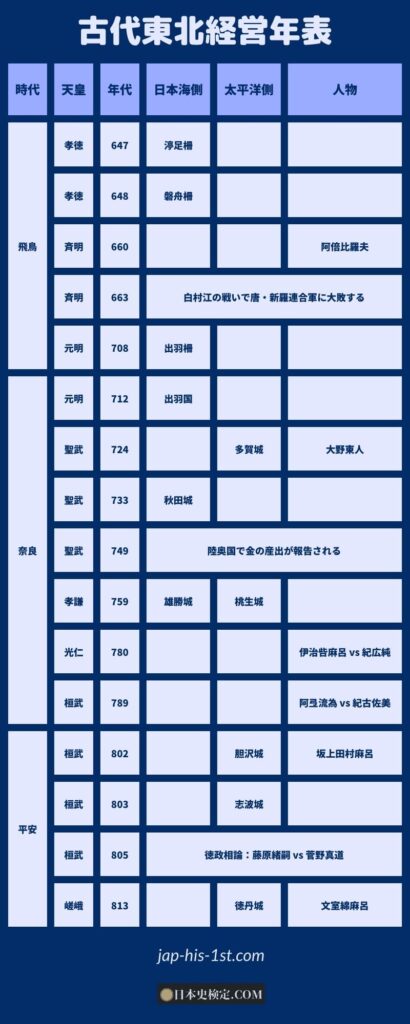

- 飛鳥時代は唐・新羅への脅威から日本海側に勢力を広げた

- 奈良時代は金が欲しかったから陸奥に勢力を広げた

- 平安時代は徳政のために蝦夷討伐を中止した

です。

この記事を読むことで、あなたは蝦夷討伐の流れと朝廷の思惑を理解し、古代東北経営に関して忘れにくい知識を身に着けているでしょう。

飛鳥時代

この時代ってのは東アジア全体の情勢を考えるのがすごい大事で、中国の物を取り入れるために遣隋使・遣唐使を送ったり、中国に負けない国づくりをするために大化の改新やって国づくりを進めたり、百済が滅びたら救援のために朝鮮半島の白村江に行ったり。

日本・中国・朝鮮半島全体が不穏な空気だったんですね。そんな中で唐が高句麗を攻めるという情報をつかむわけです。制圧意識の高い唐が高句麗を滅ぼしたら、日本海を越えて新潟辺りに上陸することも心配。だから朝廷は勢力範囲を少しでも北に伸ばそうとしたわけです。

孝徳天皇

まずは大化の改新中の孝徳天皇のころ越後に渟足柵と磐舟柵を作ります。これは蝦夷に対する防御施設かつ政治施設。そして周辺には北陸や関東から人々を移民させて機能を維持させます。この移民を柵戸といいます。

斉明天皇

続く斉明天皇のころ阿倍比羅夫が船団を率いて日本海側を北上し、秋田・津軽地方を攻略します。これにより日本海沿岸が朝廷の勢力下に。阿倍比羅夫は白村江の戦いにも行ってます。おそらく比羅夫本人は異民族討伐に成功した自信をもって臨んだでしょうが唐・新羅の圧倒的軍事力の前に大敗します。

奈良時代

奈良時代といえば鎮護国家。国を護るほどの威厳のある大仏を作るには大量の金が必要です。金の産出が報告された陸奥国での勢力拡大を目指します。

多賀城

まだ金の産出が報告される前に大野東人が築城。大野東人は九州で起こった藤原広嗣の乱も鎮圧したすごい人です。多賀城には鎮守府と陸奥国の国府が置かれ蝦夷討伐の中心地になります。

- 鎮守府:蝦夷討伐のための役所。初め多賀城、802年に胆沢城に移転する。

- 国府 :各国にある役所。国司が政務、儀礼を行う。

伊治呰麻呂の乱

金産出の報告が入ると北上川沿いに勢力を広げていきます。あんまりやりすぎちゃったもんだから蝦夷も怒っちゃう。伊治呰麻呂という人が中心になって反撃してきます。紀広純という人を殺して多賀城を焼き払います。

阿弖流為

朝廷も負けてはいられません。陸奥での勢力を取り戻すために紀古佐美という人を派遣します。古佐美は伊治呰麻呂の乱で副将として実績がありました。しかし残念ながら当時の族長阿弖流為が率いる軍に大敗します。

平安時代

政治に意欲的な桓武天皇のころに徳政相論が行われます。人民のために本当にいい政治とは何か。菅野真道と藤原緒嗣という人の論争の結果、人民への負担が大きいということで「軍事(蝦夷征討)と造作(平安京造営)」が中止されます。

坂上田村麻呂

陸奥での支配権を蝦夷に取られたままの朝廷はしっかりと準備して再挑戦することにします。関東諸国から人員を選抜し、軍事動員する体制を整えた上で坂上田村麻呂を征夷大将軍にして蝦夷討伐に向かわせます。

田村麻呂は阿弖流為に勝利し北上川中流域に胆沢城を築きます。鎮守府を多賀城から胆沢城に移転。さらに翌年には志波城を築いて朝廷の勢力拡大に成功します。

文室綿麻呂

徳政相論をきっかけに桓武天皇の代での蝦夷討伐は中断されるものの嵯峨天皇の代で再開します。文室綿麻呂がさらに北方の蝦夷を攻撃したのを最後に終了しました。文室綿麻呂は水害にあった志波城を南方に移転して徳丹城を築城。これ以降、東北経営は民政重視に転換します。

平安時代中期以降

文室綿麻呂による蝦夷討伐で本州最北端までを支配下とした朝廷は民政に力を入れます。しかし蝦夷による反乱が無くなったわけではありませんでした。878年、出羽国の俘囚によって秋田城が焼き払われるという事件が起きます。これを元慶の乱といいます。

11世紀以降は俘囚の中でも安倍氏と清原氏が頭角を現し前九年・後三年合戦へと発展。源氏の東国進出の足掛かりとなっていきます。

- 柵戸:城柵を維持するために北陸や関東から移民してきた人々

- 俘囚:朝廷に懐柔されて服属した蝦夷

まとめ

朝廷は飛鳥時代に対外的な脅威から日本海側に勢力を広げ、奈良時代に金を求めて陸奥にも進出。平安時代、徳政相論の結果蝦夷討伐が一旦中止されるも嵯峨天皇が再開し、それ以降は民政を重視した。

例題

蝦夷征討により制圧された地に造営され、鎮守府の移転先となった城柵はどれか、次の①~④の選択肢からひとつ選べ。

①多賀城

②胆沢城

③秋田城

④志波城

蝦夷征討において阿弖流為を降伏させた人物は誰か、次の①~④からひとつ選べ。

①藤原種継

②文室綿麻呂

③坂上田村麻呂

④阿倍比羅夫

コメント